2020年0月の記事一覧

体が資本

11月、人生初の入院を経験してきました。

夕方からお腹に圧迫感を感じるようになり、しばらく様子を見ていたのですが、

脂汗まで出始めたので観念して救急車で病院に直行。

入院というものを経験したことがなかったので若干の興味はあったとはいえ、こんな状況で楽しみにするほどの余裕もありません。

腹の痛みと戦いながら検査を受け、虫垂炎ということが判明しました。

翌日に手術を受けました。

それにしても、麻酔ってすごいですね。

手術台に乗った辺りから一切の記憶がなく、意識が戻ったときは病室のベッドの上。

人間ってなんてチョロいんだと思いました。

手術から2日後。

痛み止めを外すとへその下辺りの傷口が痛み出しました。

腹に力を入れることができず、寝返りを打つだけでも痛い。

歩く練習をしても、老人のようにトボトボとしか歩けない。

そんな状況がしばらく続き、仕事での外出は手術から3週間程度経ってからとなりました。

その間、クライアントさんには随分とご迷惑をおかけしてしまいました。

特に銀行との交渉が必要なクライアントさんには、十分な支援ができない中、社長お一人で切り抜けてくださいました。

ただこのご時世で、通常の打合せはオンラインでも可能だったのが救いです。

入院と手術を経験して、改めて健康の大切さを実感しました。

今回は虫垂炎だったので1週間程度の入院でしたし、その間もパソコンで仕事ができました。

これがもっとひどい病気で何ヶ月も仕事を離れなければならない状況に陥ったとすると大変です。

実は、退院した後から背中に発疹が表れ、こちらはまだ痛みが続いています。

病院で診てもらうと、「疲れていたんですよ」とのことでした。

自分自身そのような認識が全くなかったので、そう言われたときは驚きました。

でも、一連のことを踏まえて、普段の生活ぶりを見直すことにしました。

考えてみると、 新型コロナウイルスが広がった春先から巣ごもりしたせいで太り気味だったんです。

体を動かさないのに食べる量だけはなぜか増えていく。。。

それだけでなく、お酒の量も増えていたように思います。

そうしたことへの戒めだと捉えることにしました。

入院から1ヶ月。

食べる量が減ったおかげで数年前の体重に戻りました。

これだけが唯一よかったことです。

それはそれとして、やはり体が資本。

しっかり健康管理をしていくということは、経営者にとってなによりもまず重要なことだと身をもって思い知らされました。

- 大村剛史

資金繰り表【完全版】

資金繰り管理ツールの決定版です。

使いやすさと高機能の両立を果たし、資金繰り管理になくてはならないツールが完成。

このツールを使うことで資金繰りのストレスを軽減し、管理の手間を削減できます。

・月次資金繰り表の資金繰り項目数を拡充

・日次資金繰り表は1000件/月までの入出金を入力可能

・日付順、取引先順、資金繰り項目順、口座順に並べ替え

・入力ミスの自動チェック機能を装備

・ボタン一つで資金繰り予定を自動作成

・予定との差異に加え、計画と実績の差異を確認可能

・手形管理表と月次予定表・日次資金繰り表が連動

・グラフ機能により資金動向を視覚的に把握可能

【ご利用にあたっての注意事項】

・利用可能となるPCの台数は3台です。

・利用環境は以下の通りです。

Windows版Excel(最新版にて動作確認済)

インターネット接続環境必須

・マイクロソフト社によるセキュリティ強化により、

マクロが強制的に無効となりファイルが開けない事象が発生しています。

対処法をまとめたPDFファイルをご用意しておりますので、ご参照下さい。

利用上の注意

- 利用可能となるPCの台数は3台です。

- 利用環境は以下の通りです。

Windows版Excel(最新版にて動作確認済)。

インターネット接続環境必須。

すぐに管理ツールの効果を実感したい方は

ご購入へお進みください。

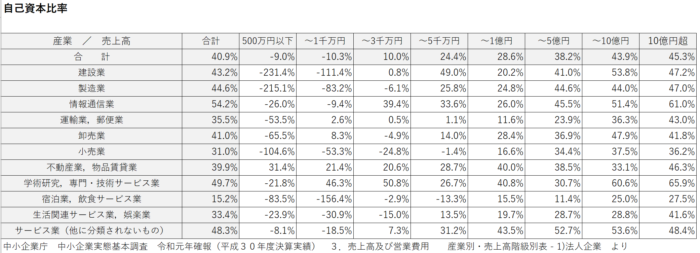

自己資本比率2018年度版

会社の状態を見るとき、いくつかの視点があります。

儲かっているのか

効率よく稼いでいるのか

成長しているのか

安定しているか

この、安定している・・・ということは、

倒産しにくい = 安全性が高い

ということを表しています。

自己資本比率は安全性を見るための代表的な指標

自己資本比率は、返済する必要のない純資産が、負債と純資産を合計した総資本のどれだけを占めているかを表したものです。

自己資本比率が小さいということは、返済しなければならない他人資本が多いということです。

したがって他人資本の影響を受けやすく、経営に関する意思決定に影響することも起こりえます。

また、自己資本比率が小さく借入金に依存した経営をしている場合は、毎月の返済額が大きくなりがちで資金繰りが厳しくなりやすいです。

さらに、支払利息も大きくなるため利益が出にくくなります。

そのようなことから、金融機関としても融資を控えるようになります。

自己資本が多いということは、上記の逆になるので経営が安定します。

中小企業実態基本調査の2018年度版を元に集計したのが次の表です。

産業別、売上階級別に集計しました。

ご自身の会社と比較してみることで、現在の立ち位置を知る参考としてください。

− 大村剛史

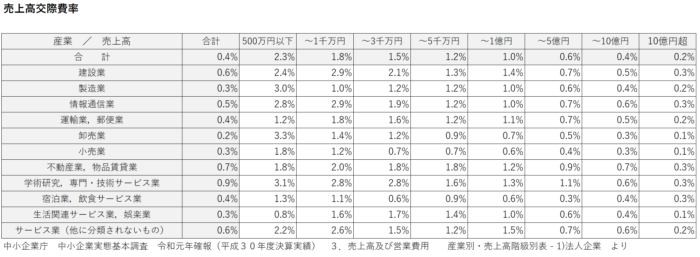

売上高交際費率2018年度版

中小企業庁から令和元年中小企業実態基本調査(平成30年度決算実績)の確報が発表されました。

毎年のことなのですが、今回も公表データを元に財務分析指標を集計してみました。

そのなかから、売上高交際費率(売上階級別)の最新版を掲載します。

2018年度版です。

今回の調査対象の時期は、景気拡大が終わる頃にあたります。

企業業績も同様に拡大が頭打ちとなる頃にあたり、全体としては業績が良い時期と捉えても差し支えないと思います。

この表では単年度分しか掲載していませんが、過去のデータと比較していただくと多くの業種で交際費率は上昇しているのが分かります。

業績がいいと売上の伸び以上に交際費は増える傾向にあるようです。

ということは2019年度の交際費率は低下するのでしょうか。

そして、どん底の2020年度はどのような状況になるのでしょうか。

想像するだけでも恐ろしいですが、確報が出るのは2年後です。

交際費率は高いからダメ、低いから良い、という単純なものではありません。

とはいえ、他社はどの程度使っているのかを知って、自社と比較するのは重要なことです。

その上で使う費用を統制していってください。

− 大村剛史

過去の記事です。

売上高交際費率2015年度版 https://www.ascentlead.co.jp/blog/499/

売上高交際費率2016年度版 https://www.ascentlead.co.jp/blog/2016/

売上高交際費率2017年度版 https://www.ascentlead.co.jp/blog/2017/

家計管理を疎かにしない

会社を経営していると、決算書は必ず見ているはずです。

そして、試算表も見ているはず・・・ですよね?

現在の利益状況や資金繰り状況などを見ながら今後の取組を考えておられると思います。

では、家計についてはどうでしょうか?

私のクライアントさんでもまったく把握していないという方がおられます。

家計が安定していないと会社の資金繰りは不安定に

私は会社のコンサルティングをしていますが、資金繰りが厳しい会社の場合、ときどき家計についても簡単に確認することがあります。

子供さんの年齢によってはかなりのお金が必要になることもありますし、生活費にいくら必要なのかということは家庭によってさまざまです。

そして、会社からの給料(役員報酬)は、最低限必要となる生活費は支給しなければなりません。

そうでなければ、家計は常にマイナス。

お金が残っていれば何とかなりますが、お金が無い場合には会社から借りなければならなくなります。

そうすると会社にとっては「貸付金」が増えることになります。

貸付金という科目は銀行が忌み嫌う科目です。

会社のお金と個人のお金は完全に分ける

というよりも、銀行が・・・という以前に

会社を経営しているのであれば、会社と個人をきっちり区別しておくべきです。

そうした観点からも社長への貸付金はなくすべきです。

そもそも会社と個人のお金を区別できていない状況で、資金繰りの管理はまともにできません。

結局、家計管理がしっかりしていないと会社の経営にも影響が出やすいです。

社長にとっての家計とは、会社経営の土台となっていると考えてください。

家計管理を疎かにしてはいけません。

資金繰りのことならアセントリード株式会社にご相談ください。

資金繰り表を無料でダウンロードできます。

資金繰り改善に役立つレポートのダウンロードはこちら。

− 大村剛史

比較サイトに掲載されました

比較ビズまとめ

というサイトで、弊社のことが紹介されました。

資金繰り・資金調達支援が得意なコンサルタント会社10選

というコーナーで選んでいただいています。

https://www.biz.ne.jp/matome/2003271/

数あるコンサルティング会社の中で10社の中に選んでいただけて光栄なことです!

こうして見てみると

資金繰り・調達支援が得意なコンサルタント会社といっても

それぞれ打ち出し方は違うものですね。

私も事業再生の分野で長らく経験を積んできたので

9社それぞれの伝えたいことがよく分かります。

その中で、当社としては事業再生だけに偏るのではなく、

財務体質の強化を意識しながら

資金繰りの対策を進めていくという点、

金融機関の対応も支援するという点、

ここにわずかながらでも他社との違いを感じていただければ・・・と思っています。

財務対策の強化

資金繰り対策

金融機関との関係性

など、お困りの方はぜひお問い合わせください!

掲載していただいたページです。

一度ご覧になってみてください。

https://www.biz.ne.jp/matome/2003271/

資金繰り表を無料でダウンロードできます。

資金繰り改善に役立つレポートのダウンロードはこちら。

− 大村剛史

家賃支援給付金の受付が始まっています

以前から話題になっていた家賃支援給付金の受付が7月14日から始まっています。

事業の継続を支えるため、地代家賃の負担を軽減することを目的としています。

なぜ地代家賃だけなのか?

疑問は残りますが、対象となる方は早急に申請することをお勧めします。

支給の対象

以下の3つを全て満たすことが条件となっています。

1.資本金10億円未満の法人(会社以外の法人も対象)、フリーランスを含む個人事業者

2.5月〜12月の売上高が次のいずれかに該当

・1ヶ月で前年同月比50%以上減少

・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少

3.自社の事業のために使っている土地・建物の賃料を支払っている

給付額

法人に対して最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

給付額は最大で支払賃料の3分の2まで

詳細は経済産業省のホームページに掲載されている家賃支援給付金に関するお知らせをご確認ください。

必要書類

・賃貸借契約書等、契約の存在を証明する書類

・申請時の直近3ヶ月文の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し・振込明細書・領収書など)

・本人確認書類(運転免許証など)

・売上減少を証明する書類

経済産業省のホームページに詳しい案内が掲載されています。

特に、次の2つのファイルには目を通しておいた方がいいと思います。

・給付金の概要

・給付金申請要領(以下の項目は必ず確認してください)

・40ページの基本情報入力欄

・41ページからの売上情報(特に43ページからの添付書類)

・50ページからの賃貸借契約情報(53ページからの添付書類も要確認)

・63ページの不正受給への対応

この件に関する経済産業省のページは以下のURLになります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

− 大村剛史

管理表を整備する

事業をしていると、社内でさまざまな管理表を使っていると思います。

状況を把握するための資料が試算表や決算書だけ、という会社はないのではないでしょうか。

会社全体の状況を把握するには試算表や決算書を活用するべきですが、

特定の活動については何らかの管理表を用意しなければ状況を掴むことは難しいです。

売上高を例にしてみると、

・売れ筋商品の変化

・値上げによる販売数量の影響

など、なんらかの管理をしていないと把握はできません。

原価の管理についても同じです。

これらの管理については、販売管理システムや原価管理システムなど、専門のシステムを用意できれば様々な角度から分析も可能になります。

ですが、

・システムを整備する資金的な余裕がない

・入力項目が多すぎて稼働できない

といった問題がある場合は、一部の機能だけに絞って管理することになります。

まずはエクセルで管理表を作ってみる

中小零細企業で多いのは、やはりエクセルを使った管理でしょう。

私も、コンサルティング契約後の早い段階で取り組むこととして多いのが管理表の整備です。

これができていないと状況把握が難しいからです。

既に作成済みの管理表があればそれを改良します。

誰が見ても見やすい形に変えてみたり、集計部分を作り直して社長が見て直感でイメージできるように変えたり。

マクロを組んで自動化することもあります。

場合によっては一から作成することもあります。

最初に多少苦労してでも管理表を整備しておくと、データがたまればたまるほど有効利用できます。

ですので、できるだけ早いタイミングで整備しておくべきです。

管理表で正確な状況把握を

経営の改善と成長には、正しい状況把握が必須です。

そのためにも、使いやすくて見やすい、そして目的に合った管理表を用意してください。

数字を活用して業績向上を目指したい方はアセントリード株式会社へご相談ください。

− 大村剛史

資金繰り対策の記事が「近代中小企業」に掲載されました

中小企業経営研究会から発行されている、

近代中小企業 7月号の「速習」

に私の記事が掲載されました。

7月1日からの発売ですので、既に読むことができます!

7月号の「速習」は、「いまこそ知りたい「資金繰り」」というテーマです。

「資金ショートを避けるために取るべき対策」

というタイトルで執筆しました。

資金繰りについては

・資金繰り表の作り方

・資金繰りを予測する方法

・資金ショートを避ける為の対策

という普段の仕事で常に扱っている内容を踏襲しています。

今回はコロナウイルスの影響を受けている中でいかにスピード感を持って対応するか、という点も意識しています。

それに加えて、資金繰り対策の一つとしてリスケジュールについても触れています。

こちらも現在の混乱した世の中の状況を踏まえて

・リスケジュールをどう捉えるか

・リスケジュールするとしたらどのような順序で取り組むべきか

といった、通常とは違った切り口で書きました。

3月以降に私がクライアントさんを支援する中で実際に経験したことを踏まえていますので、参考にしていただけると思います。

ということで、ぜひ皆さんに読んでいただきたいのですが、

実はこの本は書店では売ってないんです。

近代中小企業のサイトから申し込むか

AmazonではKindle版で読むことができます。

資金繰りのことならアセントリード株式会社にご相談ください。

資金繰り表を無料でダウンロードできます。

資金繰り改善に役立つレポートのダウンロードはこちら。

− 大村剛史